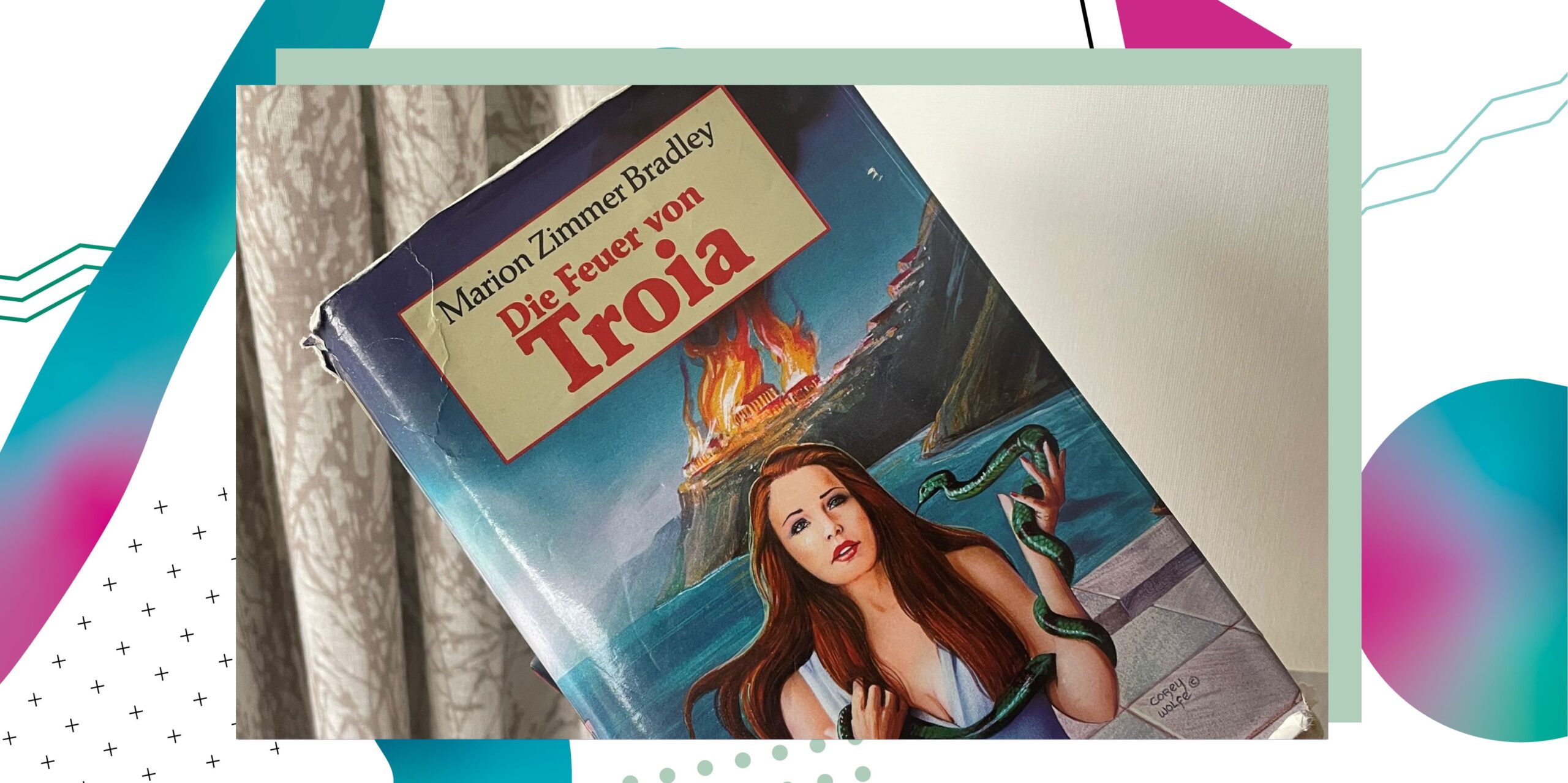

WieL gelesen: Die Feuer von Troia

28. April 2023

WIeL unterwegs: Deutscher PR-Tag

12. Mai 2023WieL gelesen: Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.

Quelle: Redaktion

Das biographische Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ löst bei vielen vermutlich direkte Assoziationen aus. Der Stern veröffentlichte das Buch im Jahr 1978 und thematisierte zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit Drogenproblematiken. Es behandelt den Drogenkonsum von Jugendlichen in Berlin und die damit einhergehenden Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben. Das Buch ist in der Ich-Form geschrieben und erzählt aus der Perspektive von Christiane F., die als Hauptperson in dem Werk ihr damaliges Leben im Alter von 12 bis 14 Jahren wahrheitsgetreu beschreibt.

Interviews mit dem „Stern“

Ursprünglich wollte ein Journalist des Sterns nur ein zweistündiges Interview mit Christiane führen. Daraus entstanden jedoch Zahlreiche Gespräche, die das junge Mädchen auf ein Tonband sprach. Diese waren letzten Endes die Grundlage für das entstandene Buch.

Der Umzug nach Berlin und die gravierenden Veränderungen

Als das junge Mädchen mit ihrer Familie vom Dorf in die Gropiusstadt in Berlin zieht, tastet sie sich schnell an unterschiedliche Rauschgifte, wie Haschisch und diverse Pillen heran, um in einen neuen Freundeskreis zu gelangen. Kurz darauf wird die Droge Heroin in der Diskothek „Sound“ modern, in der sich Christiane immer häufiger am Wochenende aufhält und dort weitere Freunde kennenlernt. In kürzester Zeit wird sie davon abhängig und geht mit 14 Jahren gemeinsam mit ihren Freunden auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, um die Drogen bezahlen zu können.

Das Buch zeigt einen harten Blick in eine dunkle Welt, die von Sucht und Verzweiflung geprägt ist. Die Geschichte ist fesselnd und befasst sich mit dem ewigen inneren Konflikt des jungen Mädchens zwischen Sucht und Entzug. Denn als ihre Eltern davon erfahren, durchlebt Christiane einige Versuche des Entzugs. Sowohl alleine als auch mit ihrem Freund, der ebenfalls Heroinabhängig ist, versucht sie immer wieder ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie verfällt allerdings immer wieder ihrer Sucht und wird rückfällig. Was zunächst aus Neugier losgetreten wurde, entpuppte sich schnell als Alptraum, aus welchem die Jugendlichen nur schwer entkommen.

Die Sprache des Buches ist einfach und offen geschrieben. Es gibt keine künstliche Übertreibung, denn es stellt die schmerzhafte und harte Realität von Christiane F.s Leben dar.

Internationale Geschichte und Aufklärung der großen Problematik

Im Jahr 1981 folgte neben der Erscheinung des Buches außerdem eine Verfilmung. 2021 erschien zusätzlich eine Serie über Christianes Leben. Das Buch ist nach wie vor ein Klassiker und trägt einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Problematik von Drogenkonsum und Abhängigkeiten bei Jugendlichen bei. Es ist eine Geschichte, die sowohl in Deutschland als auch international für großes Aufsehen sorgte.